결론부터 말하면 이는 전혀 사실이 아니다. 고려시대는 물론이고 그 이전과 이후 어떤 때에도 그런 풍습이 있었다는 역사적인 기록은 없다. '충효(忠孝)사상'은 상고 이래 우리 민족의 기초적 도덕관념이었던 점에 비출 때, 유교이즘 문화권에서 '늙은 부모를 산에다 버린다' 란 것은 비록 그것이 '설화'라고는 하지만 선을 넘는것이 아닌가 한다.

오히려 고려시대엔 죄를 지은 사람도 늙은 부모가 있을 경우 방면하여 부모를 봉양하게 했다는 기록도 있을 정도였었다. 하지만 고려장과 같은 설화가 마치 역사적인 사실처럼, 혹은 진짜같은 설화처럼 어릴적 부터 들어봐 본 사안들이어서 상당수의 사람들은 어른이 되어어서도 이를 마치 역사적인 일로 여기는 예도 많다.

이렇듯 상당한 『상식의 전도』가 마치 역사적 사실로 이어져 온 셈 이었던 바,

상식적인 관점에 알 수 있는 실상은 어땠을까? 설화(說話)와는 반대로 조선 조정의 경우 부모나 조부모를 학대한 자에겐 강상죄를 물어 극형에 처했다는 기록이 있다. 이런 사건이 발생한 지방의 관리들을 엄히 징계하고, 지역의 행정 등급을 강등하는 조치를 취하기도 했다. 강상죄란 우리가 흔히 아는 삼강오륜 등의 도덕을 심하게 위반한 죄를 가리킨다.

‘고려장(高麗葬)’이라는 말은 불경의 ‘기로전설(棄老傳說)’에서 유래했다는 것이 학계의 중론이다. ‘기로’가 음이 비슷한 ‘고리’ 혹은 ‘고려’로 변이됐다는 것이다. 아울러 기로국 설화도 고려장 같은 풍습이 실재했다는 것이 아니라, 『그래서는 안 된다』는 불가의 가르침을 담고 있다란 것이다. 그렇지만 이런 교훈 보다는 역사적 사실로 여겨져 온 것은 사실이다.

‘고려장(高麗葬)’이라는 말은 불경의 ‘기로전설(棄老傳說)’에서 유래했다는 것이 학계의 중론이다. ‘기로’가 음이 비슷한 ‘고리’ 혹은 ‘고려’로 변이됐다는 것이다. 아울러 기로국 설화도 고려장 같은 풍습이 실재했다는 것이 아니라, 『그래서는 안 된다』는 불가의 가르침을 담고 있다란 것이다. 그렇지만 이런 교훈 보다는 역사적 사실로 여겨져 온 것은 사실이다.

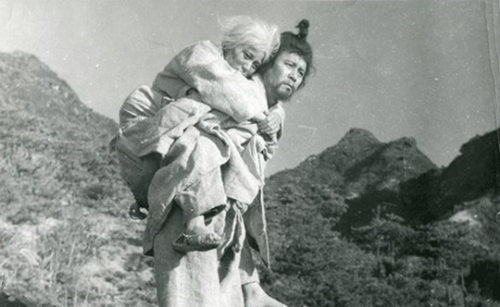

이런 얘기다. 아버지가 어린 아들을 데리고 늙은 할머니를 지게에 싣고서 산으로 가 내린 후 지게를 버리고 하산하려는데, 어린 아들이 지게를 지고 따라 내려가려 하자 '왜 그러느냐'고 물었고, 어린 아들은 '나중에 아버지가 늙으면 지고 가야 하기 때문'이라고 했다. 이에 아차 한 아버지는 할머니를 다시 모시고 집으로 돌아갔다 라는 것으로 '그래서는 안된다'라는 교훈으로 전해졌고, 이는 고려장이 폐지된 계기가 되었다는 말도 전해져 내려온다는 것이다.

‘내가 부모에게 잘못하면 훗날 자식에게 똑같은 일을 당한다’는 경고가 설화의 중심 줄거리다. 즉 세계 곳곳에서 어른 공경을 강조하기 위해 만들어낸 옛날이야기가 고려장 설화의 뿌리인 셈이다.

또한 고려장(高麗葬) 이야기가 일본의 풍습이며, 일본에 의해 한반도의 문화로 왜곡됐다는 설도 있는 바, 이 또한 거짖말이다.

필자는 어느 천년고찰에 거하던 시절 작은 불교설화집을 읽었던 적이 있었는데 거기엔 고려장 이야기가 나와있었다. 그렇다면 고려장은 고려시대의 장례법이 아니라 불교설화였다는 말이 아닌가?

텔레비전에서 하던 전설따라 삼천리의 절반 이상이 그 불교설화집에 똑같은 내용이 나오는 것이었다. 그렇다면 우리가 알고있는 우리나라의 전설이 대부분 불교설화였다는 의미다. 불교국가였던 고려시대를 생각하면 이해가 되는 부분이 상당하다.

우리는 불교설화를 우리나라의 전래설화라고 알고 있었단 것이다. 그러나 대부분의 설화는 스님들이 포교의 방법으로 절에서 설법한 불교설화가 민간에 퍼져서 전설따라 삼천리로 둔갑한 셈이다. 전설따라 삼천리 마지막 장면에서는 반드시 나오는 이야기가 있다.

"이 이야기는 경상도 상주군 성읍리에 지금도 전해져오는 전설로서 아직도 그 바위가 남아있는데 어쩌구 저쩌구.." ^^;

문제는 이것이 다 가짜전설, 뻥이었다는 점이다. 그게 알고보니 인도에서 수입한 외국전설이었던 것. 하여간 전설따라 삼천리의 6할 이상은 가짜전설이었던 셈.

필자가 바라는 것은 이와같은 설화의 본질이 전도된 상식이 자칫, 은연 중 부모를 대하는 도덕적, 효행적 허들(Hurdle)이 낮아지지 않았으면 하는 점이다.

만두(萬頭) 권두안

‘고려장(高麗葬)’이라는 말은 불경의 ‘기로전설(棄老傳說)’에서 유래했다는 것이 학계의 중론이다. ‘기로’가 음이 비슷한 ‘고리’ 혹은 ‘고려’로 변이됐다는 것이다. 아울러 기로국 설화도 고려장 같은 풍습이 실재했다는 것이 아니라, 『그래서는 안 된다』는 불가의 가르침을 담고 있다란 것이다. 그렇지만 이런 교훈 보다는 역사적 사실로 여겨져 온 것은 사실이다.

‘고려장(高麗葬)’이라는 말은 불경의 ‘기로전설(棄老傳說)’에서 유래했다는 것이 학계의 중론이다. ‘기로’가 음이 비슷한 ‘고리’ 혹은 ‘고려’로 변이됐다는 것이다. 아울러 기로국 설화도 고려장 같은 풍습이 실재했다는 것이 아니라, 『그래서는 안 된다』는 불가의 가르침을 담고 있다란 것이다. 그렇지만 이런 교훈 보다는 역사적 사실로 여겨져 온 것은 사실이다.