[안내] 인문학 강의 대강 - 새의 비행과 양자역학 ―> 미시세계와 거시세계의 만남

작성자 萬頭권두안

작성일 25-09-21 17:18

조회 1,332

댓글 0

본문

<새의 비행과 양자역학 ― 미시세계와 거시세계의 만남>

접근1, 문학적 서정으로

하늘을 올려다봅니다. 저녁놀에 물든 구름 사이로 수천 마리의 새들이 춤을 춥니다.

그 모습은 파도 같고, 별빛 같고, 때로는 한 생명의 심장 박동처럼 일렁입니다.

낮에 홀로 풀밭을 쪼던 새는 작은 입자처럼 단독의 존재로 보입니다.

그러나 순간, 무리에 합류하는 순간, 그는 더 이상 한 마리가 아닙니다.

거대한 파동의 일부가 되어, 군무의 리듬 속에서 날개짓을 합니다.

이 장면은 우리에게 양자의 이중성을 떠올리게 합니다.

거대한 파동의 일부가 되어, 군무의 리듬 속에서 날개짓을 합니다.

이 장면은 우리에게 양자의 이중성을 떠올리게 합니다.

입자이면서 동시에 파동이라는, 그 모순 같은 진리를.

새는 단독자이자 공동체입니다.

나는 너이고, 너는 우리이고, 우리는 하나라는 우주의 시학을 새들이

온몸으로 쓰고 있는 것입니다.

온몸으로 쓰고 있는 것입니다.

그리고 또 한 가지 경이로움.

수만 마리의 무리 속에서도, 새는 짝을 잃지 않습니다.

어느 순간에도 새끼를 찾아냅니다.

이는 마치 양자 얽힘과도 같습니다.

보이지 않는 끈으로 이어져, 거리가 멀어져도 서로의 존재를 알고, 서로의 울음을 듣습니다.

그것은 사랑의 물리학이자, 생명의 윤리학입니다.

철새들이 수천 킬로미터를 건너 정확히 목적지에 도달하는 장면 또한 우리를 놀라게 합니다.

그들은 별빛을 읽고, 바람을 느끼고, 지구 자기장의 은밀한 선율을 기억합니다.

별도의 장비가 아니라, 자기 존재 자체가 하나의 항법 장치입니다.

우리는 GPS를 발명했지만, 새들은 태초부터 GPS를 품고 있었습니다.

결국 우리는 묻습니다.

새들이 보여주는 이 거대한 합창은, 인간이 잃어버린 우주의 언어가 아닐까?

그 언어는 말이 아니라 움직임이고, 계산이 아니라 직관이며, 소유가 아니라 공유입니다.

새들의 군무를 보는 것은 단순한 자연 관찰이 아니라, 우주가 우리에게 들려주는

시 한 편을 목격하는 일입니다.

⸻

⚖️ 접근2,논리적 설명으로

이제 같은 주제를 과학적, 철학적 논리로 접근해 보겠습니다.

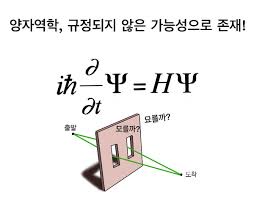

1. 입자성과 파동성

양자역학에서 입자는 동시에 파동의 성질을 지닙니다.

새 또한 개별 행동 시 입자처럼, 군무 시 파동처럼 움직입니다. 이는 미시와 거시 세계가

닮아 있다는 좋은 비유가 됩니다.

2. 양자 얽힘과 새의 유대

얽힘은 공간과 거리를 초월한 동시성입니다.

새 무리에서 짝과 새끼를 잃지 않고 찾는 현상은, 감각기관과 울음소리, 후각에 의해 설명되지만,

은유적으로는 얽힘의 세계관과 닮아 있습니다.

3. 집단 군무와 정보 전달

물리학적으로 새 무리는 주변 7~8마리의 움직임을 관찰하며 순간 반응합니다.

하지만 전체적 속도는 마치 정보가 빛보다 빠르게 전달되는 듯 보입니다.

이는 복잡계 과학과 비선형 동역학이 설명하는 영역이지만, 직관적으로는 양자 얽힘과 같은

초월적 연결을 떠올리게 합니다.

4. 철새의 항법 장치

과학은 철새의 이동 원리를 다음과 같이 설명합니다.

• 눈 속 단백질(크립토크롬)이 지구 자기장을 감지

• 태양과 별자리 위치로 방향을 잡음

• 공기 중 화학적 냄새로 지도를 기억

• 유전자에 각인된 이동 경로

이 모든 요소가 합쳐져, 철새는 자연에 내장된 네비게이션 시스템을 갖고 있습니다.

5. 철학적 의미

이 모든 사실은 하나의 메시지를 전합니다.

미시세계의 법칙과 거시세계의 질서는 서로 무관하지 않다는 것, 생명은 이미 자연의 물리학을

내장하고 있다는 것입니다.

⸻

???? 결론적으로

문학적이든 논리적이든, 새들은 우리에게 같은 가르침을 줍니다.

• 존재는 홀로인 동시에 무리 속에 있으며,

• 연결은 눈에 보이지 않아도 실제로 작동하며,

• 생명은 우주적 질서 속에서 길을 잃지 않습니다.

새의 군무는 곧 우주의 군무 입니다.

우리는 그것을 양자역학이라 부르기도 하고, 혹은 우주와 함께 우리가 내는 호흡.

즉,시라 부르기도 합니다.

⸻

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.